文丨锂电池资讯网

作者丨方秦 清稚

2月13日,“打一针”就能让锂电池“起死回生”、寿命大增的消息不断刷屏。储能业内也在讨论,这一技术突破,是否将打败抽水蓄能、全钒液流电池,彻底颠覆储能技术市场格局?

“打一针”寿命提升1-2个数量级,什么原理?

北京时间2月13日凌晨,《自然》(Nature)杂志发表我国锂电池技术重大突破消息,复旦大学团队打破锂电池传统设计原则,通过给废旧电池“打一针”,实现对锂电池的无损修复,令电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态(96%容量),循环寿命从目前的500-2000圈提升到超过12000-60000圈。

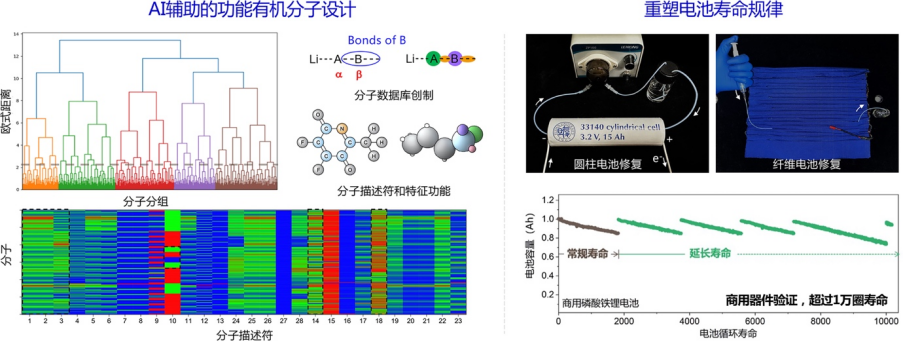

而这种技术的突破,关键其实在于AI技术的应用,通过对分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),这成为AI和有机电化学的结合的典范,也被誉为AI for Science理念的真正落地。

而且这种延长锂电池寿命的技术,在国际上尚属首例。它将锂电池寿命提升1-2个数量级,被视为电池产业变革提供关键技术支撑。

据悉,相关成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries)发布。

功能有机分子三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)为电池补充锂离子

寿命焦虑不再,锂电储能成本有望大降!

据了解,此前业内也有负极补锂(也叫预锂化)的技术,来补偿电池首次容量损失,但整体锂源的利用率并不高,对于锂电池容量和使用寿命修复效果有限。

而根据锂电池资讯网统计,当前储能招中标市场,磷酸铁锂储能电池价格已经突破0.3元/Wh,磷酸铁锂电池集成的储能系统成本也已经降至0.417元/Wh,但由于目前储能市场整体盈利模式不清晰,锂电池储能仍然面临经济性和安全性、以及回收成本高的问题。尤其是部分专家企业揭露,很多储能电池或储能系统实际寿命远低于预期,储能系统寿命提前终结,并导致投资收益率大幅下滑,实际应用价值遭受严重折损。

而一旦复旦大学新技术实现商业化应用,电池修复后的6万次循环,意味着储能若以每天两充两放、每年运行300天模式运行,其使用寿命可达100年!这相较于当前储能业内最长20年、25年的光储同寿再次延长四五倍,储能的度电循环成本也将就此大幅下降,运行收益也将得到极大改善。

另外,当前业内对于锂电池储能系统的报废处置,还未形成统一规范标准,很多专家学者对锂电池回收处置的安全和环保风险表示担忧。1月24日,深圳地方标准《锂离子电池储能系统功能安全规范(征求意见稿)》提出,电池储能系统的报废处理,应使用重量比例为5%的盐水浸泡24h,而且泡水时,宜依次刺破电池,使水尽可能进入电池内部。这种针刺做法本身极易引发电池热失控火灾,而且工作量极大、在推广应用也会面临阻力。

但复旦大学此次公布的新技术,可以实现电池的循环利用,将彻底解决锂电池大规模报废处理的问题。更重要的是这种技术成本并不高。官方称,目前,锂载体分子已通过初期实验验证,预计在电池总成本中占比不到10%,具备大规模商用潜力,可用于补锂、储能、光储一体化。此外,电池材料必须含锂的束缚规则也被打破,使用绿色、不含重金属的材料构筑电池成为可能。

复旦大学官方称,团队正在开展锂载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品,助力国家在新能源领域的引领性发展。

多种储能技术地位受威胁!

近两年,国家能源局先后发布几批新型储能试点示范项目,其中包括压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、全钒液流电池储能等多种储能技术路线,其数量累计超过锂电池的项目数量。

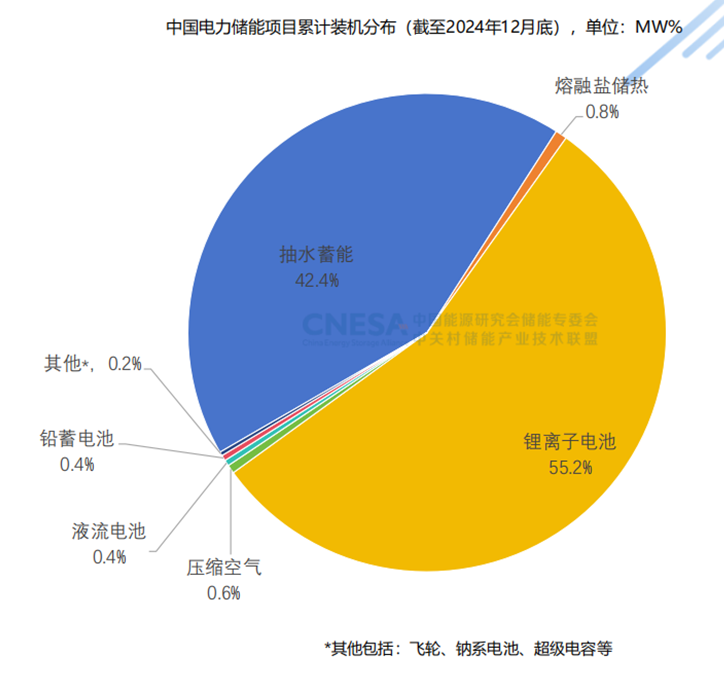

据CNESA发布的最新数据,截至2024年12月底中国电力储能累计装机137.9GW,其中锂离子电池储能技术占比已经攀升至55.2%,历史性超过了抽水蓄能。与此同时也要看到,由于新型电力系统对长时储能的应用需求增多,压缩空气储能、多种液流电池技术也正在崛起。

数据来源:CNESA

然而,此次复旦大学的锂电池修复技术的横空出世,将极大扩展锂电池在长时储能、长寿命储能应用。

有评论认为,这一技术或许会颠覆当前储能技术发展格局。以长寿命著称的抽水蓄能、液流电池、压缩空气储能等技术优势不再,而以报废材料回收利用、成本低廉著称的重力储能或将首个面临淘汰威胁。锂电池储能技术发展脚步锐不可挡!

抽水蓄能,是目前最成熟的储能形式,寿命一般可达50年以上。尽管锂电池循环寿命虽然在不断提高,但仍需考虑全寿命周期内更换电池的二次成本支出。并且,锂电池在高温、短路等极端条件下会出现热失控、燃烧甚至爆炸,安全隐患依然存在。从整个电力系统运行角度来看,目前的锂电池可能难以完全替代抽水蓄能。为此国家能源局曾在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》提出,到2025年投产6200万千瓦以上、到2030年投产1.2亿千瓦左右的发展目标。而随着近期《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》的发布,明确要与分布式发电结合、接入电压等级110千伏及以下配电网、在配电网系统平衡调节的中小微型项目,抽水蓄能似乎又迎来了发展的“新一春”。

不过也应该看到,抽水蓄能还受制于地理条件限制,且单体项目容量极大、建设周期长,相较于锂电池并没有明显优势。

另外,同样拥有20~30年以上使用寿命的压缩空气储能,当前也正处于技术突破、商业化应用的关键期。这类项目同样面临投资金额高、建设周期长等挑战,而且最主要应用瓶颈在于能量效率低。目前最新的技术据称已经可以实现超70%,但仍与锂电池储能的88%有较大差距。

在长时储能概念推动下,液流电池储能快速步入了商业化规模化应用,尤其凭借超长使用寿命、易维护等优势,全钒液流电池成为目前商业化程度最高的技术路线。且液流电池储能容量大、安全性高,相比起来,火灾事故频发的锂电池更加难以替代其地位。据不完全统计,当前液流电池全产业链企业已近200家,其中60多家为储能电池系统生产商,40多家选择了全钒液流电池技术路线。除了全钒液流电池以外,各类液流技术都在不断突破商业化瓶颈,而在目前已投运的液流电池储能项目中,铁铬液流电池占比7%,锌溴液流电池和全铁液流电池各占比3.5%。

而从经济性来看,当前,全钒液流电池循环次数大于1万次,尽管2.3元/Wh的初始投资成本高于锂电池,但因拥有20年以上的使用寿命、其度电成本其实较锂电池储能更有优势。然而,也会面临设备腐蚀、电解液泄露等环保安全风险。而且,储能业内最新推出磷酸铁锂储能电池新品循环次数已普遍超过1.5万次,而且成本已经接近或低于0.3元/Wh,若“扎一针”的锂电池修复技术得以应用,全钒液流电池的长寿命、低度电成本优势将彻底不再。

另外,还有一种以低成本著称的重力储能,正得到各大企业的重视。目前业内主推的应用形式,是通过将建筑垃圾废旧材料回收利用打造成能量块,并采用“搬砖”的形式以重力势能实现能量的存储和释放。因为本身是采用废料,投资成本较为低廉,而且技术原理相对更容易、更易实现商业化推广。

然而随着此次锂电池“起死回生术”新技术的突破,以上储能技术优势将不得不重新评估。储能技术发展格局,也许会就此生变。

将来,锂电池储能技术也许真的可以稳坐第一把交椅。